Luis Iraola

Profesor de Filosofía. Madrid

1. Introducción

Los dilemas morales son una excelente oportunidad para poner en práctica nuestra capacidad de reflexión, aplicar teorías éticas y contrastar puntos de vista. En este artículo nos aproximaremos a los dilemas morales desde las perspectivas racionalista y emotivista. Comenzaremos haciendo una presentación crítica de ambos planteamientos, para a continuación contrastar las distintas concepciones que del dilema moral emergen desde cada una de ellas. Terminaremos con algunas conclusiones.

2. Crítica al racionalismo moral

El racionalismo moral es, a muy grandes rasgos, la posición ética que sostiene que la reflexión racional es y debe ser la principal guía de nuestras decisiones morales. Otros factores como nuestros intereses y emociones, la presión social y las razones y consejos de otras personas pueden también guiarnos, siempre que hayan sido previamente sancionados por nuestra razón. Con muy distintos matices, encontramos al racionalismo moral en las filosofías de Platón y Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Spinoza y Kant entre otros muchos.

2.1. Hume

David Hume es acaso el primer gran crítico del racionalismo moral. Frente al prescriptivismo característico del racionalismo moral, el objetivo de Hume es describir la conducta moral y los mecanismos psicológicos que la hacen posible. Frente al apriorismo de una razón que apela a elementos trascendentes o trascendentales, el empirismo naturalista de Hume sólo reconoce causas naturales en nuestras decisiones y aspira a encontrar explicaciones fundadas en el funcionamiento de nuestra mente.

Los argumentos humeanos contra el racionalismo moral [Hume 2005, libro III] son bien conocidos:

- La menor fuerza motivadora de las ideas de la razón frente a la mayor fuerza de las impresiones, en particular las impresiones internas o de reflexión (emociones y sentimientos).

- La imposibilidad de razonamientos que concluyan en obligaciones partiendo solamente de principios derivados de la experiencia o directamente de hechos observados.

La conclusión que Hume extrae de estos dos argumentos queda resumida en su famoso dictum:

La razón es y sólo debe ser esclava de las pasiones

Para lo que sigue, es importante entender que, bajo el término “pasiones”, Hume incluye no sólo las emociones y los sentimientos sino todas las impresiones originadas en nosotros mismos (impresiones de reflexión) y no aquellas resultado de sensaciones provocadas por estímulos externos (impresiones de sensación). En el análisis de Hume, las impresiones de reflexión o pasiones son secundarias respecto a las de sensación que son primarias, por surgir aquellas en nuestra mente como reacción a sensaciones previas.

Siguiendo con el análisis, las pasiones son clasificadas en directas e indirectas. Las primeras, más estrechamente vinculadas con las pasiones de placer y dolor (deseo y aversión) y sin que dependan de otras personas salvo de quien las siente, incluyen la alegría y la tristeza, la esperanza y el miedo. Por su parte, las pasiones indirectas lo son porque en ellas intervienen activa o pasivamente pasiones directas y por estar vinculas a acciones u omisiones de otras personas. Aquí se incluyen el orgullo y la humildad, el amor y el odio, la envidia, la compasión y la benevolencia. Hume subdivide a su vez las pasiones indirectas en básicas y derivadas.

En este artículo no profundizaremos en estas subdivisiones ni en los criterios y matices con que Hume las presenta. Sí lo haremos en el mecanismo psicológico por el cual las pasiones, directa y principalmente vinculadas al placer y al dolor, pueden motivar acciones que no buscan el placer del agente sino al bienestar de otros, especialmente acciones en las que adoptamos un punto de vista general abandonando el punto de vista egoísta.

2.2 Empatía

Tras argumentar en contra del papel rector de la razón en la decisión moral, Hume explora los mecanismos responsables de la acción moral. La respuesta ha de llegar forzosamente desde el ámbito de las pasiones, en particular de dos de ellas: la compasión y la benevolencia. La primera nos impulsa a reducir el sufrimiento ajeno, la segunda nos empuja a aumentar su bienestar. ¿Qué motiva a una persona a ser compasiva y benevolente? Hume responde que es la empatía (sympathy) el mecanismo psicológico que nos hace preocuparnos por los demás y abandonar, siquiera en algunas ocasiones, el interés exclusivamente propio.

Con el término ‘empatía’ podemos referirnos a:

- Empatía cognitiva: capacidad de comprender otras perspectivas y ponernos en la posición de otros.

- Empatía emocional: capacidad de sentir, aunque sea de forma atenuada, las mismas emociones que muestran otros.

- Empatía compasiva: capacidad de sentir compasión ante el dolor ajeno y disposición a actuar para mitigarlo.

De estos tres sentidos, Hume emplea el término sympathy en el sentido B: empatía entendida como un mecanismo psicológico de “resonancia emocional”. Si Newton postuló la existencia de una fuerza atractiva entre masas, una influencia mutua que se transmite instantáneamente a través del espacio vacío, el naturalismo humeano bien puede apoyarse en la existencia de una influencia a distancia entre mentes por la que se transmiten las pasiones. Una influencia que, como la atracción gravitatoria, también decrece con la distancia, aunque en este caso se trate de distancia psicológica entre las personas: la transmisión emocional es más intensa cuando el origen se encuentra en alguien emocionalmente cercano a nosotros.

La empatía emocional es la base de la sociabilidad humana y más específicamente, es la base de los sentimientos de compasión y benevolencia. Respecto de la primera, la percepción del sufrimiento ajeno provoca, aunque sea en menor grado, el sufrimiento propio, y este sufrimiento nos motiva a actuar compasivamente para reducir el sufrimiento ajeno y por ende el propio. La empatía compasiva se deriva así de la empatía emocional. También la benevolencia es resultado del contagio emocional: contribuir al bienestar ajeno provoca, aunque en menor grado, el disfrute propio. En definitiva, evitar el malestar propio o propiciar nuestro disfrute son las motivaciones directamente asociadas a la aversión al dolor y al deseo de placer que indirectamente provocan la compasión y la benevolencia, que son a su vez la causa inmediata de la acción moral.

2.3 Haidt

La teoría de los fundamentos morales (moral foundations theory) de Jonathan Haidt [Haidt 2012] es una revisión y actualización del emotivismo moral humeano, añadiendo alguna nueva crítica al racionalismo moral. Comparte con Hume una visión disminuida de la capacidad de la razón para dirigir la acción, calificando de “ilusoria” (delusory) tal pretensión.

Haidt extiende el emotivismo humeano en varias direcciones:

- Interpreta la naturaleza humana dentro del paradigma evolucionista: nuestra psicología, como el resto de nuestras capacidades y rasgos biológicos, deben su existencia a la ventaja competitiva que ofrecen frente a otros individuos de nuestro mismo grupo o frente a los de otros grupos.

- No solo las acciones sino los juicios morales que nos merecen las acciones de quienes nos rodean son producto de intuiciones morales irreflexivas, desencadenadas por estímulos externos y acompañadas de emociones. Al menos las emociones básicas (alegría, tristeza, miedo, furia y repugnancia) son innatas, lo cual no quiere decir que su aparición sea fija y programada genéticamente. Son muy pocos los rasgos biológicos fijos (independientes de la influencia del medio), como el grupo sanguíneo o la forma del iris. La mayoría de capacidades habilitadas genéticamente, como el lenguaje, la inteligencia o las emociones, son un punto de partida, necesario pero no suficiente, que se desarrolla y se moldea con el aprendizaje.

- Extenso apoyo experimental. La psicología moral es un área de investigación que se presta a diseñar situaciones controladas en las que se monitorizan los juicios morales que hacen los sujetos experimentales ante distintas situaciones. De entre estos resultados, Haidt resalta uno que cimenta su crítica al racionalismo moral: ante una situación en la que nadie resulta perjudicado (p.ej. usar una bandera vieja para limpiar el baño) se solicita al sujeto el juicio moral que le merece. La respuesta inicial es de rechazo, de condena moral. Sin embargo, cuando se le piden razones de su juicio, surge el desconcierto moral: a falta de razones basadas en algún perjuicio o daño provocado, el sujeto las busca alterando las condiciones de la situación planteada, frecuentemente inventando víctimas imaginarias (por ejemplo se trata de una bandera conmemorativa entregada a un soldado, quien luego descubre que ésta ha sido profanada). La razón genera justificaciones post hoc tras el juicio moral motivado por intuiciones pre-reflexivas.

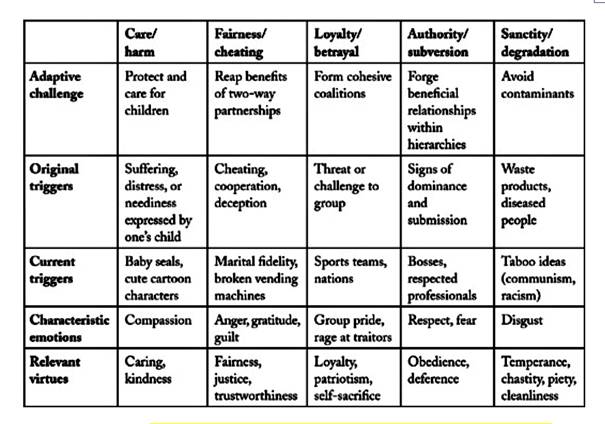

La teoría de Haidt propone cinco pares de intuiciones presentes en todas las sociedades humanas: cuidado frente a daño, justicia / injusticia, lealtad / traición, autoridad / subversión y santidad / profanación. Cada uno de estos pares pervive en nuestra naturaleza por las ventajas adaptativas que proporciona, y los estímulos que originalmente los activaban (en el lejano pasado evolutivo de la especie) no son los que hoy lo hacen ante situaciones diversas en distintas culturas. En lo que importa a la moralidad, cada uno de estos cinco principios está vinculado a emociones y virtudes específicas.

El cuadro siguiente, [Haidt 2012, II.6] resume las características de estos cinco principios en cada una de estas cinco dimensiones:

En resumen, la teoría de Haidt descansa en cuatro postulados:

- Nativismo: Nuestra mente posee disposiciones morales innatas. Comunes a todos los humanos. Ellas son el fundamento de nuestras intuiciones morales.

- Aprendizaje cultural: Estas tendencias a juzgar moralmente se basan en cinco principios innatos que se concretan culturalmente; son adaptados a condiciones sociales diversas y cambiantes y están vinculados con emociones especificas.

- Pluralismo: Hay tantas morales como adaptaciones de las intuiciones nativas a las condiciones cambiantes del entorno.

- Intuicionismo: Los juicios morales son anteriores al razonamiento moral. Éste, cuando se solicita, es una justificación post hoc (estratégica) de una reacción emocional previa.

3. Crítica al emotivismo moral

Emociones y sentimientos tienen un papel central en nuestra vida. Son mucho más que estados internos agradables o desagradables: son también (o van acompañadas de) reacciones corporales que:

- Predisponen a la acción de maneras específicas ante determinados estímulos, seleccionando de manera irreflexiva, intuitiva, un curso de acción.

- Comunican a otros nuestras disposiciones a actuar, permitiendo en algunos casos prevenirnos, en otros avisarnos y en general coordinar las conductas del grupo.

Por estas capacidades, las emociones conceden clara ventaja evolutiva, han jugado un papel central en la supervivencia y siguen siendo centrales en el modelado de la conducta humana.

La empatía emocional (e igualmente la empatía cognitiva) es un mecanismo psicológico[FG1] fundamental para una especie tan social como la nuestra. Sin embargo, como expone extensamente Paul Bloom [Bloom 2016] la empatía no es un mecanismo estable en diferentes circunstancias ni su acción generalizable a distintas personas. La empatía es potenciada por el aspecto físico, en especial por rasgos faciales semejantes entre emisor y receptor de las emociones, por la cercanía y la familiaridad, por varios agentes neuroquímicos (MDMA, LSD, oxitocina) y también por estímulos previos que, inadvertidos por el sujeto, potencian o disminuyen su reacción empática (moral priming). La empatía puede igualmente atenuarse en situaciones de peligro, competencia, ansiedad, depresión o adicción a substancias. También queda inhibida si deshumanizamos a quienes deberían provocar nuestra reacción empática.

3.1 Diversidad

Más allá de estas limitaciones e inconsistencias puestas de manifiesto por Bloom, hacer de las emociones y la empatía ingredientes centrales de la acción moral se enfrenta a otras dificultades. De una parte, la diversidad neurológica humana influye sobre la capacidad empática. Entre los síndromes y lesiones más estudiadas están:

- Autismo y síndrome de Asperger producen inmadurez emocional y con frecuencia falta de control de las emociones.

- Alexitymia: dificultad para identificar, reconocer, nombrar o describir las emociones propias y ajenas (“ceguera emocional”).

- Síndrome de hipersensibilidad emocional.

- Lesiones en la corteza cerebral ventro-media (caso Phineas Gage).

- Lesiones en la corteza cerebral cingulada anterior.

Y de otra parte, una moral que se pretenda realmente universalizable debe tener en cuenta a agentes morales no humanos, acaso carentes de emociones y por tanto de empatía. Es previsible la existencia en un futuro cercano de agentes artificiales (robots humanoides o inteligencias artificiales puramente software) que dotados de inteligencia general, puedan investigar, dialogar y colaborar con agentes humanos, trazando y ejecutando planes siguiendo nuestras órdenes o interpretando nuestros deseos. Es improbable que estos agentes no humanos estén dotados de emociones y empatía, si bien algunos robots humanoides pudieran mostrar gestos faciales emotivos para facilitar su interacción con seres humanos.

La hipotética pero no imposible existencia de vida extraterrestre también plantea dificultades a una vinculación entre moral y emociones. De nuevo, es altamente improbable que estos seres compartiesen nuestras capacidades emocionales, pero si estuviesen dotados de autopercepción, lenguaje, elaborasen planes y fijaran metas y propósitos a sus vidas, es razonable concluir que tras un breve contacto los incluyésemos en nuestro círculo de agentes morales.

En resumen, sentir y mostrar emociones, así como ser receptivos a las emociones de otros, siendo capacidades sin las cuales es difícil entender la evolución y la actual condición de la especie humana, no son capacidades necesarias para la acción moral, a no ser que desechemos de ella la característica de acción universalizable a cualquier agente moral y la dejemos reducida a una moral especista.[FG2]

3.2 Limitaciones y sesgos

Ya hemos señalado algunos de los factores (bioquímicos, raciales, culturales), que imponen sesgos en la respuesta empática. Y cuando ésta se produce, su efecto no siempre favorece la acción moral. En situaciones de escasez de recursos o tiempo, en las que hay que elegir a quienes ayudar o salvar (como en algunas versiones del dilema del tranvía o en situaciones reales de triaje), la mayor empatía por algunas posibles víctimas frente a otras puede llevar a tomar decisiones injustas o que provoquen más perjuicios que beneficios.

Son varios los estudios [Bloom 2016, capítulo 2] que afianzan la conclusión que desvincula respuesta empática y acción moral: personas con baja o nula empatía no son más propensas al crimen. Personas con alta empatía no son más propensas a actuar moralmente. La baja empatía puede favorecer decisiones más justas en situaciones de triaje, en las que el experto no se deja influir por la empatía que siente sino por las probabilidades de supervivencia. La alta empatía (especialmente la empatía cognitiva) puede ser utilizada para engañar o defraudar más eficazmente aprovechando en beneficio propio el conocimiento en ella [FG3] nos brinda de nuestros semejantes.

Sin negar que la empatía nos motive las más de las veces a actuar moralmente, hay otro argumento que pone en duda su papel como fuerza motivadora. Quizá nos encontremos ante otra de las “extrañas inversiones” dennettianas [Dennett 2009]. Contrariamente al razonamiento habitual que hace de la empatía el motivo para el aprecio, la compasión o la benevolencia hacia los demás, el razonamiento puede muy bien ser el inverso: es el aprecio que ya sentimos o nuestra valoración positiva previa de otros lo que produce una reacción empática hacia ellos. Esta nueva interpretación hace más comprensible la falta de empatía ante aquellos a quienes odiamos, despreciamos o valoramos negativamente por cualquier razón: las emociones que ellos nos muestran son en todo idénticas a las de aquellos que apreciamos, y sin embargo no suscitan en nosotros ninguna (o apenas ninguna) empatía: así pues, ésta no es la causa sino el efecto de una valoración positiva anterior.

4. Dilemas morales

Analizaremos ahora las repercusiones que racionalismo y emotivismo morales tienen sobre los dilemas morales: qué tipo de dilemas son característicos de cada posición y qué propósito persiguen al plantearlos.

Lawrence Kohlberg es un representante paradigmático del racionalismo moral. Influido por las ideas de Piaget, Kohlberg ha desarrollado una teoría del desarrollo moral [Kohlberg 1981] que ha sido muy influyente en psicología y pedagogía. En la teoría de Kohlberg, el razonamiento moral se desarrolla y alcanza su máximo desarrollo de forma autónoma en cada individuo. La ausencia de imposiciones y el diálogo abierto favorecen que cada persona logre desarrollar su sentido moral, atravesando en dicho desarrollo por las etapas pre-convencional (en la que el interés personal es la consideración predominante), convencional (la conformidad a las normas y expectativas sociales es ahora dominante) y post-convencional en la que el razonamiento autónomo, basado en principios universales descubiertos por el propio sujeto[FG4] , triunfa sobre el interés personal y la convención social.

En el marco de esta teoría, los dilemas morales son una herramienta para evaluar el grado de desarrollo moral del infante o del adolescente. El dilema es una situación hipotética en la que entran en conflicto principios de acción de distintos estadios morales. Así por ejemplo, en el conocido dilema de Heinz, su protagonista debe elegir entre las normas sociales que protegen la propiedad privada y la defensa de la vida humana. Según el estadio moral en que se encuentre la persona a la que se le pide que elija una de estas dos alternativas, esta elegirá la primera si se halla en el nivel convencional o la segunda si ha ascendido al post-convencional.

En la psicología evolutiva experimental de Jonathan Haidt [Haidt 2012], Richard Shweder [Shweder 1991] o Elliot Turiel [Turiel 1998] la moralidad es principalmente intuitiva, motivada por emociones que son asociadas a convenciones sociales durante el desarrollo del individuo, inculcando en él tabúes y prejuicios. Sólo ocasionalmente la argumentación racional puede alterar nuestro juicio moral, frecuentemente con la ayuda de otras emociones o intuiciones opuestas a aquellas que han motivado nuestro juicio inicial.

En las investigaciones de estos autores, más que dilemas morales se emplean situaciones hipotéticas en las que se pide al sujeto su juicio o valoración moral. Situaciones como la profanación de una bandera, el consumo de mascotas ya fallecidas o el incesto consentido enfrentan al sujeto con sus intuiciones morales, provocando habitualmente su rechazo moral. Son situaciones sin víctimas, en las que no se produce daño a personas o animales ni tampoco la discriminación o el trato injusto. Y sin embargo, y en función de cuál sea la cultura en la que se plantea la situación, producen un juicio moralmente adverso. En este punto, el experimentador pregunta al sujeto experimental por las razones que justifican su juicio, y ante la falta de razones se provoca su desconcierto moral. Este desconcierto, acompañado de la tergiversación de la situación, a menudo incorporando supuestas víctimas, es el resultado que corrobora, para estos autores, las limitaciones del racionalismo moral y pone de manifiesto el poder de las intuiciones moldeadas socialmente.

Frente a estas dos concepciones de los dilemas morales, puede ser interesante considerar una tercera alternativa caracterizada por:

- El objetivo del dilema no es evaluar la progresión moral ni provocar el desconcierto moral. Es una herramienta para fomentar el razonamiento, el análisis de alternativas y los valores morales subyacentes, el intercambio de razones y de puntos de vista (empatía cognitiva), el cuestionamiento de convenciones sociales, el examen de nuestras intuiciones morales y la aplicación de teorías éticas.

- La situación planteada en el dilema conviene que sea real o al menos realista, lo más cercana posible a la circunstancia personal de quien deber analizarlo. En lugar de situaciones hipotéticas más o menos diseñadas para encajar en una teoría del desarrollo moral o para despertar los prejuicios y la reacción emocional, los dilemas deben producir la incertidumbre moral: no saber (al menos inicialmente) cuál de las alternativas es moralmente preferible.

En esta tercera aproximación, un dilema moral es deficiente cuando alguna de las alternativas es claramente moralmente preferible[FG5] , bien porque defienda valores moralmente superiores, bien porque el resto de las opciones sean moralmente indeseables. Tampoco son buenos dilemas morales aquellos que plantean situaciones rocambolescas o culturalmente ajenas a quien vaya a analizarlos. Un buen dilema debe interesar, resultar cercano y, aunque en definitiva sea una situación no vivida por quien la lee, [FG6] logre un cierto grado de identificación con alguno de sus personajes. Con estos objetivos es difícil crear un buen dilema, y en todo caso lo será a juicio de determinados lectores y no a juicio de otros; no hay buenos dilemas en abstracto sino buenos dilemas para lectores concretos.

4.1 Ejemplo

El siguiente quiere ser un ejemplo del tipo de dilema caracterizado en esta tercera aproximación.

Durante la pandemia de COVID-19, algunos ancianos alojados en residencias sufrieron el completo desinterés de sus hijos; nunca les telefonearon ni se interesaron por ellos. Tras la pandemia, estos ancianos se cuestionaron si sus hijos merecían ser sus herederos o si lo merecían más otras personas.

María es una de esas residentes. Ninguno de sus dos hijos trató de visitarla o de contactar con ella durante todo el confinamiento. Durante aquellos difíciles meses, fueron otros residentes y sus cuidadoras sus únicos apoyos. Ahora que la crisis ha pasado, se plantea modificar su testamento dejando sus muchos o pocos bienes a algunas de estas personas, las que más necesiten una ayuda económica. Pero duda, piensa que quizá aún tiene obligaciones con sus hijos. Los ha cuidado siempre y se pregunta si desheredarles (o reducir sustancialmente su herencia) es faltar a sus obligaciones como madre.

¿Debe María poner a sus hijos por delante de otras personas que le han demostrado que lo merecen más?

Este esbozo de dilema trata de acercarnos a una situación real en la que se confrontan valores morales como la justicia, la lealtad y el cumplimiento de obligaciones paterno-filiales. Entran en juego intuiciones morales y sentimientos como el agradecimiento, el amor o el resentimiento, también las convenciones sociales, las leyes y la educación moral recibida.

Distintos lectores podrán acaso identificarse con alguno de los protagonistas del relato: con Maria, con sus cuidadoras o con sus hijos. Serán un punto de partida para analizar la situación desde sus distintas perspectivas, aportando razones en favor de una u otra alternativas. Cada posición se apoyará en circunstancias que le sean favorables y que el dilema no precisa: ¿Cuál es la situación económica de los hijos de María? ¿Su reciente comportamiento tiene alguna justificación que ella no conoce o hace tiempo que vienen desentendiéndose de ella? ¿Su herencia es cuantiosa o escuálida?

En la búsqueda de la opción moralmente correcta, quizá alguna teoría ética nos ayude a encontrarla o a justificarla racionalmente: ¿Estoy usando a otras personas como medios para mis fines? ¿Es universalizable mi decisión? ¿Quiénes resultarán más beneficiados? ¿En cuánto se incrementará la felicidad de unos y en cuánto la infelicidad de otros?

5. Conclusiones

La psicología moral contemporánea ha encontrado en David Hume a uno de sus más ilustres pioneros. Su énfasis en las pasiones como motores de la acción y en la empatía como fundamento de la acción moral le acreditan. Sin embargo, esta es una lectura simplificadora de su filosofía que no hace justicia al pensamiento del escocés. Hume es indudablemente un crítico del racionalismo moral de su época, pero no desprecia el papel que la razón y la imaginación juegan en la moralidad. Tras apuntar a la empatía emocional como origen de la compasión y la benevolencia, señala también algunas de sus limitaciones: su corto alcance, su selectividad y su fragilidad. Pero en su apoyo acuden la imaginación y la razón. La primera nos permite comprender el punto de vista de los otros, atemperando nuestro natural egoísmo, y alcanzar acaso un punto de vista general o impersonal. Se trata como vemos de empatía cognitiva. La segunda proporciona argumentos en favor del bienestar social, explora las consecuencias que para la convivencia tiene actuar siguiendo nuestros sentimientos morales.

La concepción de los dilemas morales por la que abogamos en este artículo es cercana a estas ideas humeanas. Los dilemas deben en primer lugar suscitar una conexión emocional, deben interesarnos personalmente y ese interés servir de impulso a la búsqueda de una solución. Pero tras este primer impulso, el dilema nos sumerge en la incertidumbre moral pues distintas intuiciones y emociones tiran de nosotros en distintas direcciones. Son[FG7] la toma en consideración de los distintos puntos de vista y de las razones que los apoyan las que pueden conducirnos a una solución. Las pasiones pueden muy bien ser las que despiertan nuestro interés por analizar una situación dilemática, pero es el contraste de razones el que nos puede sacar de la incertidumbre.

6. Referencias

Bloom, Paul. 2016. Against empathy. HarperCollins ebooks.

Dennett, Daniel. 2009. Darwin’s Strange Inversion of Reasoning. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.0904433106

Haidt, Johnathan. 2012. The righteous mind. Pantheon Books.

Hume, David. 2005. Tratado de la naturaleza humana. Tecnos.

Kohlberg, Lawrence, 1981. Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development. San Francisco, CA: Harper & Row.

Shweder, Richard, 1991, Thinking through Cultures: Expeditions in Cultural Psychology, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Turiel, Elliot, 1998. The Development of Morality. En W. Damon & N. Eisenberg (Eds), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development. John Wiley & Sons.

[FG1]Posiblemente sea una relación circular o recíproca: sociabilidad y empatía emocional

[FG2]NO entiendo bien esta oración. Creo que se sigue que “si desechamos las características de acción univeralizable” entonces serán “capacidades necesarias para la acción moral”

[FG3]No encaja esto

[FG4]Supongo que bastan con que te sean enseñados esos principios univerales

[FG5]Mejor: “con claridad moralmente preferible”

[FG6]No tengo claro que una situación pueda ser leída

[FG7]Creo que es mejor: “Es la toma en consideración (…) la que puede conducirnos a…”